抗てんかん薬とその作用

てんかん発作は、脳の神経細胞(ニューロン)が、突然過剰に興奮するためにおこります(てんかんとは)。

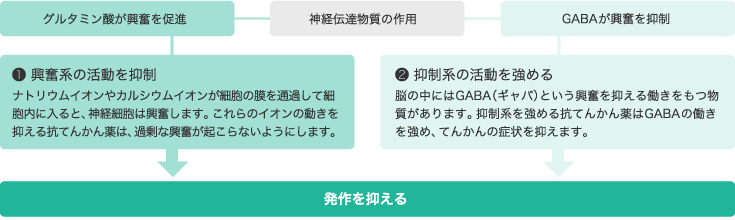

これらの作用を主に調節する神経伝達物質として、GABA(放出されると興奮を抑える)、グルタミン酸(放出されると興奮する)があります。

抗てんかん薬は、①興奮系の活動を抑えることで神経細胞の興奮を抑える薬(興奮系のイオンやグルタミン酸系の神経に作用するもの)と、②抑制系の活動を強めることで興奮を抑える薬に大きく分けられます。

発作の種類ごとに異なる抗てんかん薬

発作の種類により用いる抗てんかん薬の種類が異なります。さらに、1種類の薬だけではなく、他の薬と組み合わせて使われることがあります。症状の説明とともに薬の効果や特徴についても主治医から説明を受けましょう。

特定のてんかんに認められている抗てんかん薬

特定のてんかんとは、ドラベ症候群(乳児重症ミオクロニーてんかん)、レノックス・ガストー症候群、ウエスト症候群(点頭てんかん)、などです。治療が難しいこれらの小児てんかんに対して用いられる治療薬があります。

画像検査

てんかんの原因を調べるために脳の画像検査が用いられます。

抗てんかん薬を飲むときの注意点

絶対に他のてんかん患者さんの薬を飲まない

他の治療でも言えることですが、特にてんかんの薬は発作の種類によって処方が異なります。年齢や体重、他の病気や身体の状態によってもっとも有効な薬の用量が決められ、それは人によって異なります。そのため、他の患者さんの抗てんかん薬を飲むことは、ときに危険を伴います。

他の薬との飲み合わせに注意

抗てんかん薬以外の薬を飲んでいる場合、薬が互いに作用しあうことで、薬の効果が強くなったり弱くなったりすることがあります。そのため、他の薬を飲んでいる場合は、薬剤師や主治医に必ず相談しましょう。他の病気などの治療薬が追加される場合は、必ず、自分が抗てんかん薬による治療を受けていること、治療薬の種類や服用している量を伝えましょう。このとき、お薬手帳に正確に記載されていると役立ちます。

抗てんかん薬の主な副作用

抗てんかん薬は、脳が異常な働きをおこさないようにする作用を持つため、普通に行われている脳の働きも抑えてしまう作用が出ることがあります。そのため、眠気やふらつき、抑うつなどの精神症状がみられる場合があります。また、飲み始めて数週間後にアレルギー反応として発疹などがみられることもあります。初めての薬を服用する際には、こうした作用に注意しつつ、少しずつ薬の量を増やしたり、減らしたりします。気になることがあれば主治医や薬剤師に相談しましょう。

長い期間服用していると、まれに肝機能低下や腎機能低下、貧血や白血球減少などの副作用が出ることがあります。定期的な血液検査が必要です。体調など何か変わったことがあれば主治医に伝えましょう。

妊娠可能な年齢の女性で妊娠を望む場合は、抗てんかん薬が児の奇形や発達に影響する可能性があるため、主治医に相談しましょう。

治療の難しいてんかんの場合は、特に効果と副作用を考えて治療薬を慎重に決めていきます。主治医や薬剤師に話をよくきいて、何か変わったことがあれば相談できるよう、日々の様子を記録することは重要です(症状記録表)。

薬とのつきあい方

てんかん発作を予防するには、薬の飲み忘れを防ぐことがもっとも重要です。主治医から処方された薬は自分で勝手にやめてしまったり飲むタイミングを変えたりしないようにしましょう。もし飲み方で困ったことや副作用などが心配な場合は、主治医や薬剤師に遠慮なく相談して、ご自分が納得して服用できるようにしましょう。。